AVERTISSEMENT

L’utilisation des données du

présent rapport est régie par les dispositions du code de la

propriété intellectuelle concernant la propriété littéraire et

artistique. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées

pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation

collective (article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle).

Toute reproduction du texte accompagné ou non de photographies,

carte ou schéma, n’est possible que dans le cadre de courte

citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de

l’ouvrage.

Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est

interdite en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 17 juillet

1978 relative à l’amélioration des relations entre l’administration

et le public. Le non-respect de ces règles constitue un délit de

contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 10 « les documents

administratifs sont communiqués sous réserves des droits de

propriété littéraire et artistique. L’exercice du droit à la

communication (…) exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers,

la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins

commerciales les documents communiqués ».

Remerciements

Nous tenons à remercier M. Jean François Baratin, conservateur Régional

de l’Archéologie, ainsi que Mmes Véronique Dujardin et Nicole Lambert

conservatrices départementales de l’Archéologie, pour nous avoir

autorisé et renouvelé au cours de ces 5 années leur confiance pour cette

opération de recherche.

Nous adressons également nos remerciements :

-- à Monsieur

Serge Avrilleau, chercheur bénévole local, qui nous a fait découvrir de

nombreux sites souterrains surtout sur le département de la Dordogne.

-- aux services de la carte archéologiques du SRA de

Poitiers qui, par l’intermédiaire de Mmes Mazière et Redien-Laire et M.

Souvenot, nous ont facilité l’exploitation des fichiers et documents

existants sur certains de ces sites.

-- à la Société Archéologique et Historique de la

Charente qui nous a donné la possibilité d’exploiter leur fond

bibliographique.

-- à Madame Imma Carrion, responsable scientifique de

la fouille des Chatelliers à Embourie, qui en acceptant notre

participation sur sa fouille, a répondu à nos interrogations.

-- à Madame Fabienne Chiron et Monsieur Alain

Champagne, archéologues qui, par leurs conseils et aides nous ont fait

profiter de leurs expériences.

-- à Monsieur Serge Desthomas, géologue, qui

patiemment a su nous expliquer les différents contextes géologiques et

nous faire bénéficier de sa connaissance régionale.

-- aux nombreux chercheurs de la région

Poitou-Charentes qui ont toujours apporté des éléments indispensables à

nos travaux par leurs critiques et leurs précieux conseils.

-- aux municipalités des communes concernées qui nous

ont toujours fourni des renseignements et éléments utiles et nécessaires

à ces recherches.

-- aux nombreux propriétaires qui nous ont toujours

donné l'autorisation de pénétrer sur leur terres pour faciliter la

prospection de ces sites.

-- aux nombreuses personnes que nous avons pu

rencontrer au cours de nos pérégrinations dans cette région et nous ont,

pour la grande majorité d’entre eux, fourni les renseignements utiles

quant à la découverte de ces sites.

-- aux agriculteurs qui, après avoir saisi

l’intérêt que représente pour l’archéologie certains de ces vestiges,

ont accepté de modifier une partie de leurs exploitations pour ne point

les mettre en péril.

-- à Alice , mon épouse, qui m’a beaucoup aidé pendant

cette recherche, sur le terrain comme à la maison.

Merci à tous

Avant

Propos

Ce bilan scientifique est le résultat d’une recherche par prospection

thématique et s’inscrit dans le nouveau programme H20

"espace rural, peuplement et productions agricoles aux époques

gallo-romaine, médiévale et moderne", défini par le Conseil Supérieur de

la Recherche Archéologique en 1997. Il devrait permettre d’amplifier

notre connaissance sur ces cavités aménagées, d’appréhender les

relations entre ces creusements et les habitats de surface, l’espace

rural qui s’y rattache et d’asseoir des référentiels de datation.

L’approche de cette opération a été développée en suivant les schémas

directeurs suivants ;

-- Choix d‘un secteur géographique général.

-- Prospection pédestre thématique en fonction :

de la géologie, la géomorphologie, la couverture végétale, la toponymie,

les indices révélateurs, etc.

-- Dans certains cas, dégagement des accès.

-- Exploration des sites pour en saisir le

contexte interne, ainsi que le repérage, le relevé et la protection du

mobilier inventorié.

-- Topographie et photographie des sites pour en

appréhender l’architecture, permettre un classement rationnel et en

dégager des hypothèses de contexte.

-- Étude spatiale et diachronique des

"creusements anthropiques souterrains" afin de pouvoir les intégrer à la

carte palétnogéographique de la Charente.

Il a semblé nécessaire d’associer à cette recherche une réflexion sur

les usages des "silos à grains". L’anthropisation de ces "fosses"

lorsqu’elles sont concomitantes au contexte souterrain est soit

chronologiquement antérieure, soit directement liée aux creusements des

souterrains ou aux aménagements des abris troglodytiques. A ce jour

aucun élément ne nous permet de les situer chronologiquement

postérieures à ces divers aménagements.

Plan de ce Document Final de Synthèse

Introduction,

Chapitre I

-- Bilan des connaissances scientifiques,

-- Présentation du secteur,

-- Contexte géologique,

-- Contexte hydrographique,

-- Cadre géographique,

-- Cadre historique.

Chapitre II

--

Contexte général,

-- Les souterrains,

-- Les silos à grains,

-- Analyse de la répartition des sites,

-- Géomorphologie d’un échantillonnage de sites,

-- Contexte du site de Baloge, commune de Dirac

(Charente)

-- Contexte du site de la Grande Crête, commune de

Edon (Charente)

-- Contexte du site de Chément, commune de Garat

(Charente)

-- Contexte du site de Fontignoux, commune de

Villebois-Lavalette (Charente)

-- Contexte du site des Courasses, commune de Dignac

(Charente)

Chapitre III

-- Le mobilier.

Chapitre IV

-- Problématiques,

-- Nouvelles perspectives de recherches.

Chapitre V

-- Conclusion,

-- Synthèse,

Chapitre VI

-- Sources

-- Bibliographie – Références Régionales,

-- Synthèse de bibliographie,

-- Logiciels utilisés.

-- Notes de références.

Introduction

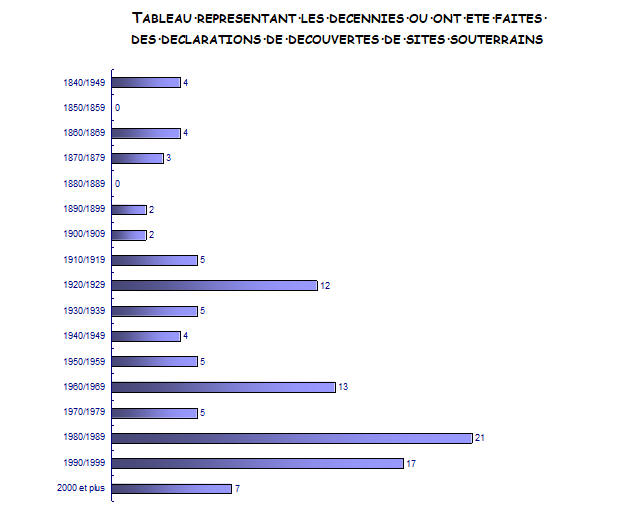

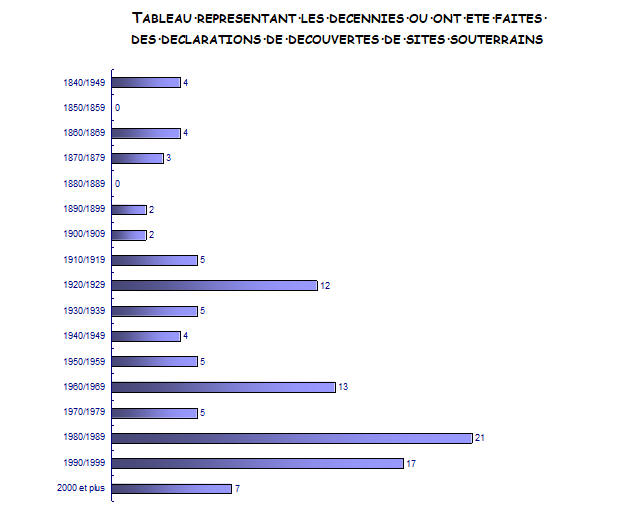

Depuis longtemps notre attention avait été attirée par les souterrains

qui occupent un certain espace dans le département de la Charente. La

consultation des bibliographies régionales sur ce sujet, nous amena à

remarquer que depuis 130 ans les déclarations de découverte de ces

sites, bien que nombreuses

étaient ténues.

La Dordogne et la Haute Vienne, départements voisins du notre,

présentent un inventaire beaucoup plus structuré sur ces sites et ce

particulièrement dû au travail de Serge Avrilleau

pour le premier et Serge Gadypour le second.

Pour pouvoir aligner notre département sur ses voisins, nous avons

effectué pendant 5 ans une prospection verticale et horizontale de ces

structures. Pour nous permettre d’avoir une approche plus complète, nous

avons volontairement pris un secteur étroit et proche des deux

départements précités, qui en plus d’une proximité géographique et

historique, présente sensiblement les mêmes contextes géologiques.

Au cours de nos premières prospections, nous nous sommes très vite

rendus compte que les souterrains occupaient une place importante dans

l’imaginaire humain et faisaient l’objet de toutes sortes

d’élucubrations, phantasmes, mystère et convoitise. Nous avons dû très

vite adapter nos prospections aux relations humaines avec les

autochtones. La grande majorité de ces sites se trouve en zone rurale

comme nous le verrons plus loin, l’élément essentiel de notre démarche

prospective et donc de nos découvertes, a été une approche

"diplomatique" auprès des agriculteurs ou propriétaires terriens.

Ces démarches se sont avérées fructueuses puisque en 5 ans, 135 sites

ont été inventoriés dont 56 ont été topographiés. Ces recherches nous

permettent à ce jour de ne pas avoir une interprétation hâtive sur ces

structures mais une vue qui, bien qu’elle soit fragmentaire, permet de

dégager un cadre générique de ces creusements dans les régions Est et

Sud-Est de la Charente, régions où se sont portées nos recherches.

Chapitre I -

Bilan des connaissances Scientifiques

Sur le plan national :

M. Broens

pense que les souterrains ont été édifiés au Moyen Age pour une

utilisation clandestine liée à des survivances païennes et des croyances

non orthodoxes, lucifériennes, pseudo cathares et/ou autres. Il ne

semble pas envisageable de lier l’usage initial de ces structures

souterraines à la pratique de croyance clandestine. En effet :

P. Piboulepense que le site de Dénezé sous Douédans le Maine et Loir, qui effectivement semble correspondre à la

destination décrite par Broens, semble présenter dans l’état actuel

des découvertes, un cas unique en France.

Le creusement de telles

structures souterraines demande un très gros travail. Or pour

pouvoir donner un caractère clandestin à ces structures, il paraît

peu probable d’entreprendre de tels travaux clandestinement.

Aussi, sans vouloir contester les affirmations de M. Broens, les

motivations premières à l’édification de ces sites restent hypothétiques

et certains chercheurs peuvent être abusés par des aménagements

secondaires exécutés postérieurement au creusement initial.

Le C.I.R.A.C.qui devient en 1975 la S.F.E.S.,

possède un fonds important de documentation sur les sites souterrains

aussi bien en France qu'a l'étranger. Cette société en publiant un

bulletin trimestriel international a considérable contribué à

l'évolution de la subterranologie.

Claude Lorenz

en 1973, dans un essai de classification détermine de façon scientifique

les différentes catégories de creusements anthropiques. Son étude sur

les composants architecturaux de ces sites, lui permet d’envisager une

vision défensive de ces structures. Néanmoins il ne néglige pas de voir

également dans l’édification de ces structures souterraines une volonté

liée à un besoin culturel.

De 1855 à 1865, Touze de Longuemar

par une approche des structures architecturales de certains

souterrains étudiées dans l’ancien Poitou, démontrait une volonté

défensive et une recherche intentionnelle sécuritaire dans la confection

de ces derniers.

A la fin du 19éme et au début du 20éme siècle, T. de Rochebrune,

A. Favraud,

Dr Henri Martin,

A. Guérin-Boutaud,

Mercier,

G. Chauvet,

A. Masfrand,

H. Laffite,

font des descriptions précises des souterrains du département. Aucun ne

les situe dans un contexte et lorsqu’elles sont avancées les hypothèses

de datation sont imprécises.

Patrick Piboule

présente une étude de 33 souterrains de la région de Châtellerault. Ce

travail précis lui a permis de dégager sur ces sites, les

fonctionnalités suivantes :

--

40% de sites

sont à défenses passives,

-- 45% de sites sont des défenses stratégiques,

-- 10% de sites sont à usages culturels,

-- 05%.de sites sont à usages divers.

Un référentiel de datation

sera établi sur la fouille du souterrain de la Maurandie, commune de

Montgamè (Vienne).

Serge Avrilleaudans ses trois ouvrages consacrés aux "Cluzeaux et Souterrains du

Périgord" présente environ 500 souterrains qu’il a répertoriés,

topographiés et étudiés sur le département de la Dordogne. Il dégage

comme fonction initiale de ces structures une fonction défensive. Cet

énorme travail lui permet de dégager des idées génériques de ces sites

qu’il classifient en grande majorité de "Souterrains-Refuges". Hélas

par l’absence de fouille programmée, aucun référenciel de datation

n’existe dans ses ouvrages.

Pour déterminer le contexte attaché aux creusements anthropiques nous

avons délimité dans la région Est de la Charente les secteurs suivants :

Cantons de Soyaux et de Villebois-Lavalette, communes de :

-- Blanzaguet – 2 sites,

--

Bouex – 1 site,

--

Chadurie – 3 sites,

--

Charmant – 1 site,

--

Combiers – 1 site,

--

Dignac – 1 site,

--

Dirac – 5 sites,

--

Edon – 3 sites,

--

Fouquebrune - 3 sites,

--

Garat – 3 sites,

--

Gardes le Pontaroux - 1 site,

--

Juillaguet – 1 site,

--

Magnac sur Touvre – 2 sites,

--

Sers – 6 sites,

--

Soyaux – 1 site,

--

Villebois-Lavalette - 2 sites,

--

Voeuil et Giget – 2 sites,

--

Voulgezac – 2 sites,

--

Vouzan – 1 site.

plus quelques sites hors secteur diversifiés dans le département

sur les communes de:

--

Aubeterre sur Dronne - 2 sites,

--

Bunzac – 1 site,

--

Criteuil la Magdeleine – 2 sites,

--

Echallat – 2 sites,

--

Gensac la Pallue – 1 site,

--

Juignac – 1 site,

--

Montignac le Coq – 2 sites,

--

Moutiers sur Böeme – 2 sites,

--

Saint Amand de Montmoreau - 2 sites,

--

Puymoyen – 1 site,

--

Souffrignac – 1 site.

Contexte Géologique

Le secteur

des recherches

se situe sur des terrains sédimentaires de l’ère Secondaire avec :

--

sur environ 1/5 de sa surface,

au Nord-Nord/Est, les étages du Jurassique, les plus anciens.

--

le reste appartenant à

différents étages du Crétacé, plus récents.

Nous n’entrerons pas ici dans le détail géologique de chaque

étage car les nombreuses variations de faciès, même au sein de chacun

d’eux, rendent le contexte de chaque site particulier et induit alors

une étude spécifique.

On peut néanmoins dire que ces calcaires ont les qualités

requises pour assurer la pérennité des ouvrages souterrains en

présentant une résistance suffisante dans la limite des moyens

d’extraction dont disposaient les autochtones à cette époque. De plus,

les formations du Tertiaire, continentales et détritiques qui recouvrent

certaines hauteurs de notre secteur de recherche amenèrent argiles,

sables et galets qui convenaient sans doute, à certaines de leurs

activités.

Des souterrains se situent également dans des formations calcaires

souvent dures et massives dans les « limites étanches »des boucliers dont la puissance peut atteindre 6 mètres.

Dans ces contextes, les hommes qui les ont édifiés ont profité de la

présence de boyaux karstiques pour aménager leurs sites.

Enfin on peut envisager que quelques ouvrages qui ne respectaient pas

les conditions géotechniques minimales se sont effondrés, leur structure

n’ayant pas résisté à l’érosion naturelle activée par des conditions

hydriques défavorables et dans les conditions actuelles de prospection,

ne sont pas repérables.

Carte géologique de la région Est de la Charente (Echelle 1/50000°)

Alluvions AL, Tertiaire EP, Santonien-Campanien

C5-C6, Coniacien,

C4, Turonien C3,Cénomanien C2, Jurassique

J9

Contexte

Hydrographique

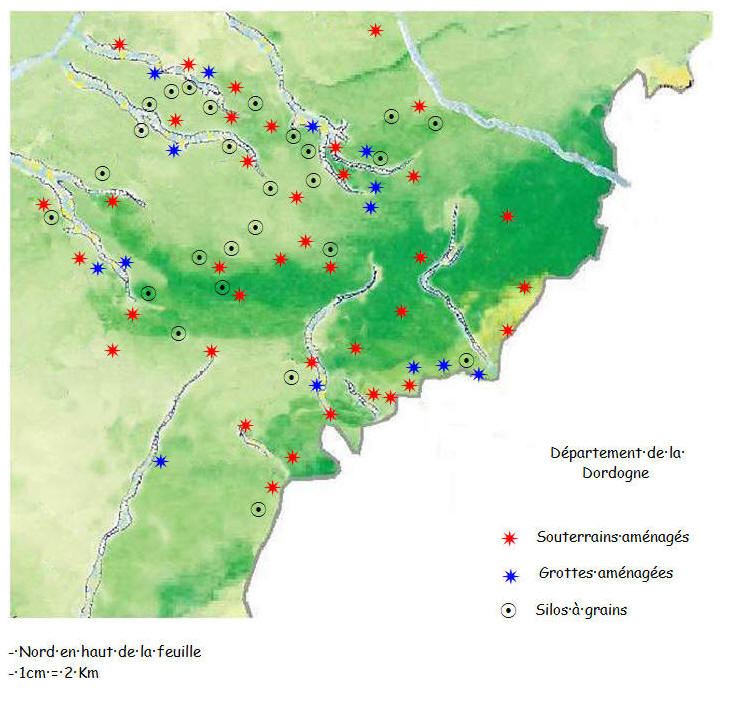

Ces 10 vallées ont former les "artères" pour l’élaboration des sites que

nous allons présenter. Dans le graphique ci-après, on constate que 62%

des sites se trouvent à moins de 100 mètres de ces vallées.

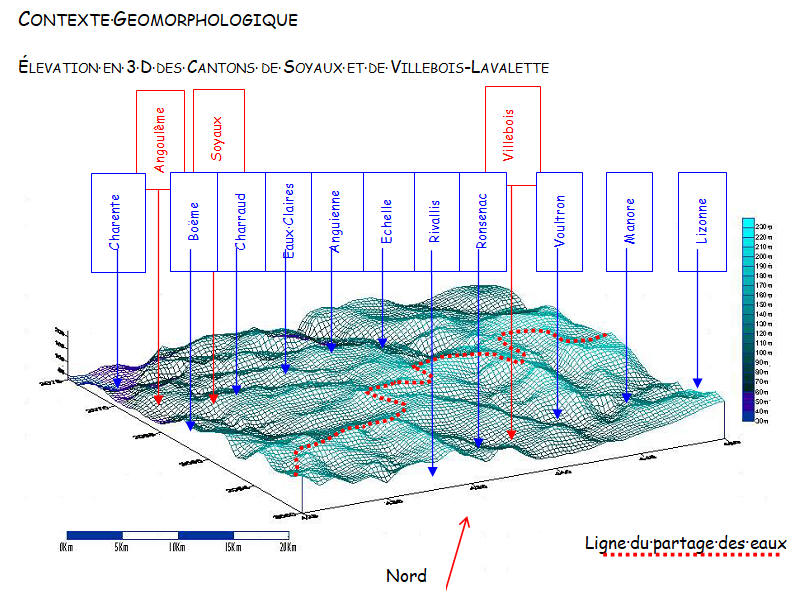

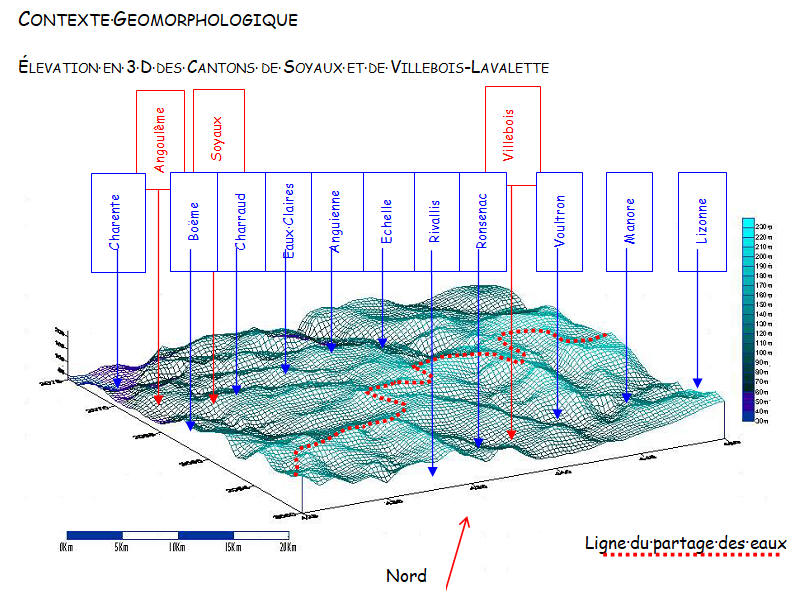

Contexte Géomorphologique

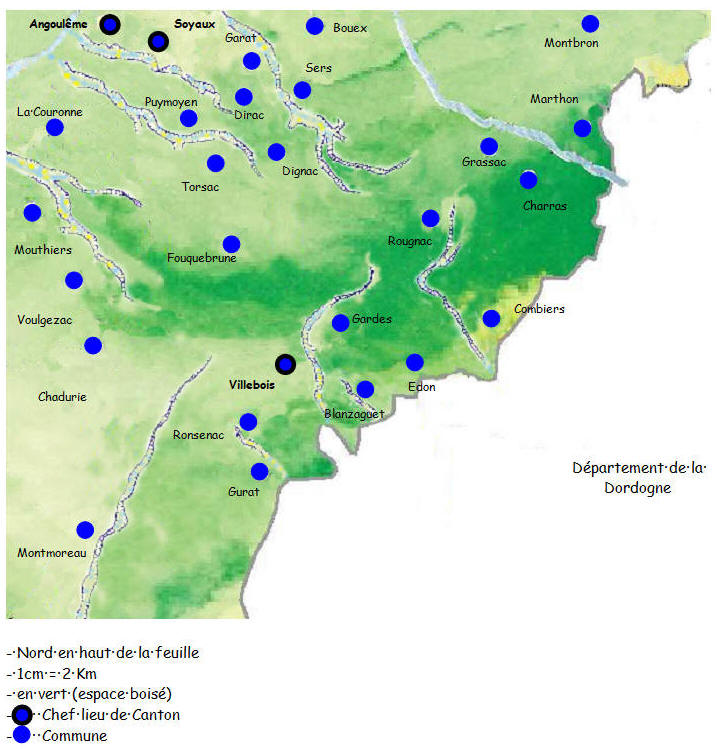

Cadre Géographique:

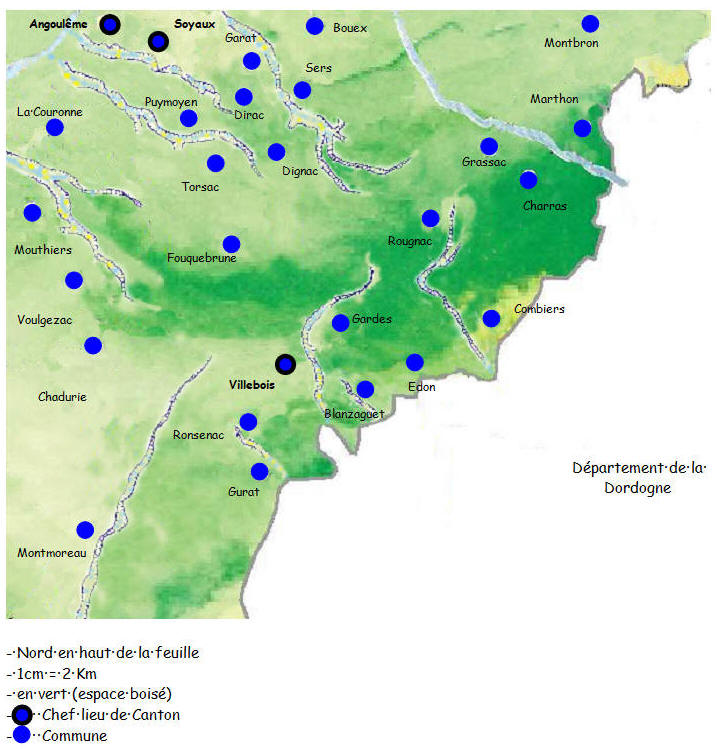

Pour pouvoir intégrer un secteur

des recherches dans un contexte gégraphique plus étandu et donc plus

générique, en plus des cantons de Soyaux et Villebois-Lavalette, nous

avons empiété vers le Nord-Est sur la canton de Montbrun, et vers le Sud

sur les cantons de Blanzac-Porcheresse, Aubeterre sur Dronne et La

Couronne.

La géomorphologie de cette région présente un aspect de plaines et bas

plateaux faiblement ondulés en légère déclive vers l’Ouest. Sans en

constituer un obstacle de relief, la ligne de partage des eaux (Charente

à l’Ouest et Garonne à l’Est) la coupe pratiquement en deux. Le système

des failles dû à l’orogenèse a formé des vallées profondes où le

calcaire affleure. De nombreuses grottes ou abris sous roches y existent

et donnent un caractère particulier à cette région.

La première "carte Géographique des Communes", laissent apparaît que

notre secteur de recherches est pratiquement séparé en deux par une zone

forestière représentant environ 50% de sa surface, partant de Montbron

et se terminant vers Moutiers sur Boëme. Ce massif forestier qui ne

pouvait qu’être plus important avant les grands défrichements du début

du premier millénaire,

est parfois large de plusieurs kilomètres dans son secteur Est,

pratiquement inexistant sur la commune de Fouquebrune et se termine en

pointe sur les hauteurs de Mouthiers.

A. Deborddans sa thèse souligne l’importance des forêts qui aurait

déterminé l’occupation du sol en constituant un "cloisonnement des

pays charentais". Ce cloisonnement qui, comme le confirme Aeberhardt,

aurait déterminé pour le département de la Charente un secteur de

passage Nord/Sud à l’Ouest et une zone de transit Est/Ouest à l’Est,

faisant de cette région un lieu de contact par laquelle se déplacera

progressivement la frontière linguistique entre français et dialectes

occitans.

Au Nord : (altitude de 60 à 164

m.)

Sur ce secteur de rupture importante, les niveaux Tertiaire, Cénomanien,

Turonien et Coniacien alternent le paysage. Les vallées moyennement à

peu larges, ont fait l’objet d’une urbanisation en aval. La forêt de

Bois Blanc et la Forêt de la Braconne sur un plateau karstique sont

jalonnées de pertes et de gouffres.

Au Sud : (altitude de 110à 197

m.)

Large plateau santonien très peu boisé est actuellement consacré à

l’agriculture avec quelques secteurs viticoles vers l’ouest. Cet horizon

est surmonté de quelques buttes tertiaires. On retiendra que dans ce

secteur le Campanien sur assise marneuse produit les premières sources

en amont des vallées. Cette zone de faibles contrastes de relief,

relativement peu peuplée, est une région de contact entre le Sud de la

région Poitou-Charentes et le Nord de l’Aquitaine.

A l’ Ouest : (altitude de 50 à

154 m. )

Ce paysage de plateaux et d’escarpements rocheux fut décrit par les

frères Tharaud (Jean et Jérôme)"…dès

qu’on quitte les vallées avec leurs ruisseaux d’eau claire, leurs sages

processions de peupliers, la joliesse d’en bas disparaît. Tout est

devenu sec et pierreux. Des genévriers, des arbres maigres, quelques

cyprès aussi. On pense à quelque chose de très sage, de très ordonné.

Une sorte de gravité mystique s’étend sur cette solitude peuplée de

pierres et de la végétation la plus pauvre. Ici c’est la Judée. Rien ne

donne mieux l’idée de la campagne de Jérusalem qu’une promenade sur ces

chaumes, en face d’Angoulême, un jour de plein été. Jamais je n’ai eu en

Orient l’étonnement de la lumière, je la connaissais déjà, je l’avais

vue ici".

Le plateau Santonien, partant de Moutiers sur Boëme et se terminant vers

l’Ouest en limite Charente/Dordogne vers Villebois, localement nommé "grenier

du Turonien", connaît l’intensification agricole.

A l’Est : (altitude de 88 à 240

m.)

Cette zone de polyculture diversifiée, dans laquelle l’élevage de bovins

domine, est pratiquement couverte de forêts très anciennes comme en

témoigne l’implantation de l’Abbaye Gramontaine à Rozet, commune de

Combiers vers l’an 1000

qui choisit la rigueur de la forêt du Clédou pour étendre son influence.

Les dépôts alluvionnaires continentaux du Tertiaire ont laissé en place

de nombreuses formations sablo-argileuses à galets qui affleurent sur le

haut des buttes.

Au mésolithique, ces espaces semblent avoir favorisé l’implantation

humaine.

Dans une époque plus moderne, cette zone a connu diverses activités :

extraction du minerai de fer, fabriques de charbon de bois, fabriques de

cercles de barriques.

En limite du département Charente/Dordogne, sous l’action des

précipitations des composants humiques et ferreux du paléosol, se sont

formées des dalles de grés silico-ferrugineuses. Ces dalles devenues

erratiques, piégées dans les failles et le fond des vallées, ont été

utilisées très tôt

par les hommes de cette région. Utilisation pragmatique comme polissoir

ou comme élément de construction servant à l’édification de dolmens et

menhirs, premiers ensembles architecturaux de cette région.

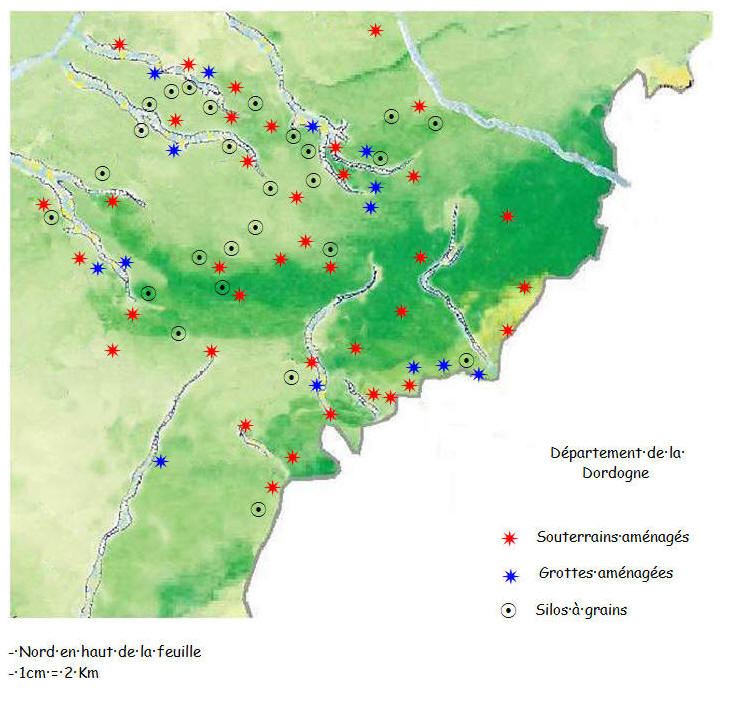

La deuxième carte "Cadre Géographique des Sites" montre nettement

l’influence des vallées dans le creusement des sites. Comme nous l’avons

vu plus haut dans le contexte géologique, ce niveau de calcaire dur,

compact et affleurant en bordure de ces dernières, offrait des

conditions favorables à une implantation humaine.

Cadre Géographique des Communes

Cantons de Soyaux et de Villebois-Lavalette

Cadre Géographique des sites

Cantons de Soyaux et de Villebois-Lavalette

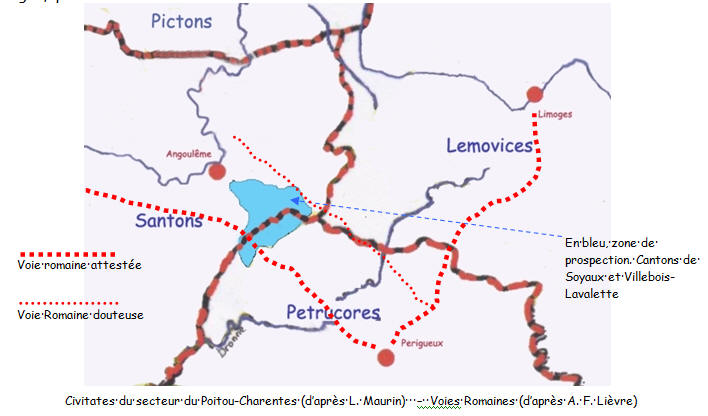

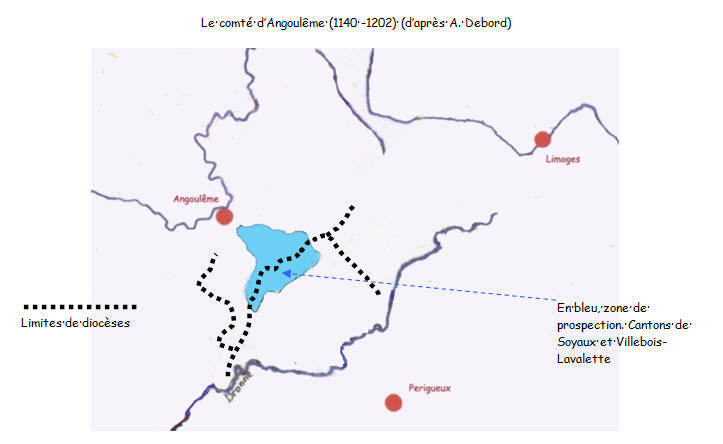

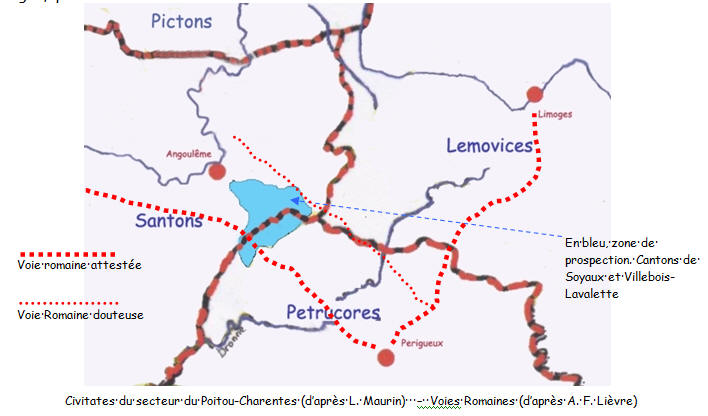

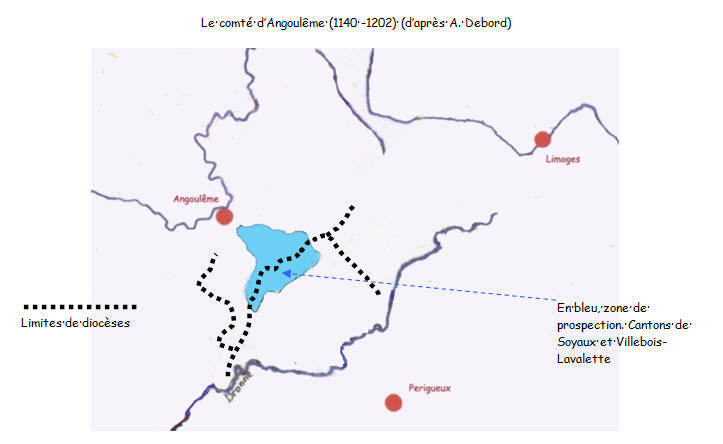

Cadre Historique

On ne peut pas négliger

le rôle de zone-frontièrede cette région à différentes périodes :

--

zone-frontière entre Pétrucores et Santons jusqu’au IVe

siècle,

--

limite de diocèse an 1100

--

zone-frontière entre France et Angleterre entre 1337et 1453.

--

ligne de démarcation en 1942,

--

limite actuelle Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin.

Epoque Gallo-Romaine :

La partie Est (Edon – Combiers – Rougnac – Grassac – Dignac), bien

qu’intégrée dans la région administrée par les Pétrucores, n’a révélé à

ce jour aucune trace de structure, ferme, monument gallo-romain. On peut

donc penser que sa topographie accidentée et boisée présentait un

handicap à l’occupation romaine. Néanmoins sur ce secteur, la toponymie

révèle le lieu dit "La Chaussade" où A. F. Lièvre

semble y voir la voie romaine Périgueux-Saintes. Une prospection affinée

dans ce secteur, n’a pas permis de conforter cette hypothèse. Cependant

rive gauche de la Lizonne sur le département de la Dordogne se trouvent

des blocs calcaires fréquemment utilisés en lieu de passage de gué, qui

demanderaient identification.

La partie Ouest (Soyaux - Dirac - Puymoyen - Sers - Bouëx - Vouzan)

présente un maillage relativement important d’occupation romaine mais

cette occupation ne semble pas dépasser vers l’Est les communes de Sers

au Nord et Dirac-Torsac au Sud. Cette occupation semblerait due à des

communications avec l’ancienne Icuslisma.

La partie Sud (Fouquebrune – Torsac – Villebois – Ronsenac) présente

également un maillage d’occupation important mais cela se limite à l’axe

de la voie romaine "Périgueux-Saintes"

Haut Moyen Age :

Si l’invasion sarrasine du début du VIIIe siècle semble être

passée dans sa progression vers le nord par l’Ouest de la Charente

(Saintes), le retour difficile vers le Sud des cavaliers de Abd Al

Rahman (732), se fera par une progression vers l’Est. On peut penser que

cette zone recevra des contrecoups de cette retraite

En 863 et 892, les incursions rapides (raids) des hordes scandinaves

d’Angoulême vers Périgueux auraient pu passer par cette zone,

contribuant ainsi à créer un climat insécuritaire.

En 877, le comté d’Angoulême est définitivement constitué.

La Province d’Angoumois englobe entièrement notre secteur de recherches.

Moyen Age :

Vers l’An 1000, la région comporte deux zones judiciaires (vigueries) :

--

901-902, juridiction de Vouzan.

--

En 1020, juridiction de la Rochebeaucourt (Edon, Combiers, Hautefaye,

Rougnac).

--

En 1050, le château de Villebois a déjà existence et son lignage

s’apparente au comte d’Angoulême.

Sur la commune de Edon, au lieu-dit Hautefaye, il a été signalé des

fossés semi-circulaires. Debord

y situe avant le XIIIe une motte féodale. Cette motte repérée

par prospection aérienne en 1959, a été bouleversée en 1965 par

l’aménagement d’une plate-forme agricole (hangar et aire de

stationnement agricole). Nous avons rencontré le propriétaire qui se

souvient des fosses de 4 m. de large et 3 m. de profondeur qui ont été

entièrement comblées par l’arasement de la butte. Ce site de 500 mètres

sur 800 formait un quadrilatère d’environ 40 hectares. J. H. Michon dans

la statistique monumentale de la Charente, signale une châtellenie près

de La Rochebeaucourt, prénommée Hautefaye.

Il pourrait s’agir de ce château aujourd’hui disparu. De cette butte, la

vue est immense puisque l’on voit au Nord : la Rochefoucauld, à l’Est :

Piégut en Dordogne, au Sud : les buttes de Villebois et Montmoreau et à

l’Ouest : Angoulême. Nous ne pouvons que signaler l’intérêt stratégique

que pouvait apporter une telle position.

En 1308, le comté d’Angoulême est réuni au domaine royal.

Ce qui est convenu d’appeler la guerre de Cent Ans (1337 et 1453) sera

une période de guérillas. Hormis les raids du comte de Derby

vers 1348, notre secteur semble relativement calme avant le désastre de

Poitiers (1356).

En 1360 une alternance de conquêtes et reconquêtes faites d’expéditions

locales et de chevauchées épisodiques par des mercenaires en bande à

travers cette région, créent une insécurité permanente et une mise en

défense active est organisée avec la participation de la population.

Monique Bourin et Robert Durant dans leur ouvrage "Vivre au Moyen Age"

parlent de " solidarité défensive". Vers 1371, notre secteur

retrouvera une période plus calme avec la reconquête de la province par

le connétable Du Guesclin.

Note : Il est à

signaler que cette zone, actuelle limite de la région Poitou-Charentes

et Aquitaine a été en 1940 "frontière" entre France libre et France

occupée, avec le passage de la ligne de démarcation qui longeait les

limites nord du canton de Villebois-Lavalette.

Chapitre II -

Contexte général

Les creusements Anthropiques

Comme nous l’avons vu dans la partie relative au contexte géologique,

la région est répartie en deux zones; Jurassique ancien au Nord et

Crétacé supérieur au Sud. Cette différenciation géologique a fortement

influé sur les creusements anthropiques de notre secteur.

En effet au Jurassique le retrait progressif de la mer durant le

secondaire, a laissé en place une roche qui se présente en bancs

régulièrement stratifiés présentant des alternances de calcaire marneux

dur, à texture iso-grenue et fine, d’épaisseur décimétrique et des

niveaux marneux centimétriques. La puissance du Jurassique dans la

région est d’environ 500 mètres.

Dans cette structure stratigraphique, les phénomènes de gélifraction

ont fortement fracturé le niveau supérieur et ont laissé en place un

enchevêtrement de plaquettes désorganisé qui ont une propension à se

déliter. Ce niveau ne permet donc pas un creusement aisé des cavités

souterraines. En effet toute cavité creusée dans ce contexte se délite

très rapidement par l’effet de l'hétérogénéité de l’ensemble et de la

non altérabilité des couches marneuses. De ce fait toute cavité en plus

de ne pas permettre une régularité des parois et par conséquence des

aménagements minutieux qui en découlent,

ne conforte pas cette structure dans le temps.

Les quelques sites inventoriés dans ce secteur,

présentent tous une altération des parois qui ne permet point d’avoir

une vue du site dans son creusement initial. Il est même parfois

difficile d'en saisir le contexte général.

Au Crétacé supérieur le brusque retrait de la mer a laissé en place une

puissance de calcaire de 45 à 160 m qui se présente en un banc homogène

où très peu de strates existent. Par effet physico-chimique, la

formation du bouclier supérieur a contribué à rendre les couches

inférieures de faible résistance aux creusements, contribuant ainsi à

offrir des conditions idéales à l’élaboration, l’utilisation et la

conservation des sites souterrains.

Les souterrains : bien qu’il soit basique, le contexte

géologique n’a pas été la condition majeure aux creusements des sites

souterrains. Ce qui veut dire que les creusements ont eu lieu aussi bien

dans le Jurassique que dans le Crétacé, seulement si, dans ce dernier,

les conditions de conservation sont très correctes, il n‘en est pas de

même dans les sites creusés dans le Jurassique.

Les silos : ce type particulier de structures doit, comme

il sera expliqué au chapitre "Silos à grains", répondre à des conditions

de creusement et d’usages particuliers. Dans ces conditions les étages

du Jurassique Nord-Charente ne correspondent nullement à ce type de

structure. Nous n’avons d’ailleurs aucune connaissance d’existence de

silos dans ces zones.

I - Les souterrains

Dans l’imaginaire collectif on aurait trop vite tendance à faire des

souterrains un réseau de communication entre châteaux, logis, églises ou

abbayes. On leur fait parcourir des centaines de mètres, voire des

kilomètres, passer sous des cours d’eau, grimper des collines, etc.

L’évidence est bien toute autre. Jamais très longs, seulement de

quelques mètres à quelques dizaines de mètres,ces souterrains sont classifiés en archéologie comme "souterrains

aménagés" mais peuvent être considérés comme des "souterrain refuges"

dans la mesure où ils comportent les éléments suivants, plus ou moins

élaborés ;

une ou des entrées camouflées,

--

un ou plusieurs couloirs souvent de conception orthogonale,

--

un ou des systèmes de chicane pour se défendre et ralentir la

progression des indésirables,

--

des barrages, des trous de surveillance, des pièges,

--

des salles pour y être à l’abri et y stocker des vivres et des

biens,

-- des

aménagements constituant ainsi en règle générale un système de

défense passive.

Techniques de creusement des

souterrains :

Dans l’état actuel de nos recherches, deux techniques ressortent dans le

creusement et la conception des sites souterrains :

--

Réaménagement des cavités

naturelles.

--

Création d’une galerie dans le

sol.

Dans un cas comme dans l’autre, le travail entrepris est considérable,

il ne s’agit point de construire une habitation, mais d’élaborer sous

terre un contexte plus ou moins compliqué mais répondant toujours à des

besoins spécifiques à savoir : couloir(s) d’accès et salle(s). Ce

travail effectué à la pioche ou à la barre à mine devait se faire à

partir de la surface par une ouverture réduite (pour cette raison un

pourcentage élevé

de souterrains auront leur couloir d’entrée initial, creusé à ciel

ouvert et ensuite recouvert par des dalles. Cette technique avait

l’avantage de permettre une progression de creusement plus aisée de

l’extérieur vers l’intérieur par l’évacuation directe des matériaux vers

la surface).

Création d’une galerie dans le sol : en sous-sol le creusement du

ou des couloirs se faisait par la technique de sape et obligeait les

sapeurs à faire remonter à la surface les matériaux extraits. Pour la ou

les salles, un ou des puits verticaux étaient creusés. Au fond de ces

puits un travail horizontal permettait de créer une ou des salles. Par

ces conduits verticaux étaient remontés à la surface les matériaux

extraits. Une certaine technicité était nécessaire pour entreprendre de

tels travaux où il était fait appel à des mesures géométriques et (ou)

d’orientation en milieu souterrain, pour pouvoir à partir de plusieurs

creusements séparés, couloir(s) et salle(s), ne faire qu’un seul

ensemble.

Réaménagement des cavités naturelles : En bordure de falaise, le

caractère rupestre et microclimatique des cavités qui s'y trouvent, ont

offert de tout temps aux hommes des conditions favorables à

l’élaboration d'abri. Certains affouillements ayant accueillis des

occupations préhistoriques, seront réoccupés en toute logique pendant

des périodes plus récentes par des occupations troglodytiques.

Ce réemploi d'espace est d'autant plus logique qu'en plus des conditions

favorables précitées, le travail d'élargissement et d'aménagement des

parois et d'évacuation des déblais y étaient aisés.

Période de creusement et

d’utilisation des souterrains :

Sur le territoire actuel de la France, les premiers souterrains attestés

apparaissent en Bretagne

à la fin du Hallstatt, début de la Téne (vers 600 avant J. C.). Ils sont

souvent de forme rudimentaire (une seule salle et un seul conduit),

constituant des abris momentanés mais pas de véritables lieux de séjour.

Shealagh G. dans une étude sur les souterrains en Grande-Bretagne et en

Irlande,

les date également de cette époque, par contre il signale qu’en Ecosse

on en construisait au IIe siècle de notre ère

ainsi qu’au Ve et VIe. Il pense également

que dans certaines parties de ce pays ils étaient encore utilisés aux IXe

et Xe siècles.

C’est pendant la période médiévale que le développement des souterrains

se propage. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Leur conception

devient ingénieuse et complexe. Les quelques datations effectuées

indiquent 1100 (± 90)ans pour le site de la Maraudie (Vienne)

et 1170 (± 90)

pour Saint Pardoux le Neuf (Haute Vienne).

On pourrait envisager que les populations rurales aient pu vivre des

périodes de climat insécuritaire les appelant à envisager la conception

de ces sites souterrains, d’où une volonté d’en faire des "cachettes"

avec des défenses passives.

Dans notre région, si l’on accepte le rôle défensif de ces structures,

il semblerait que l’occupation romaine n’ait eu aucune influence sur

leur élaboration :

--

d’une part la "paix romaine" est une période sécuritaire,

--

d’autre part, les deux grandes voies "Rom-Périgueux"

et "Périgueux-Saintes"

passent respectivement au Nord et au Sud de notre secteur de recherche.

Pendant les périodes où notre secteur a connu dans un premier temps les

pénétrations scandinaves (raids d’Angoulême vers Périgueux en 863 et

892)

et ensuite dans un deuxième temps la période trouble de la guerre de

Cent Ans aux XIIIe et XIVe siècles, il est fort

probable que contrairement aux populations des villes qui, elles,

pouvaient faire preuve d’une grande solidarité défensive. Les

communautés rurales, face à ce climat insécuritaire furent amenées à

élaborer ces structures de défense passive plus isolées.

Néanmoins, nous ne nous engagerons pas à dire qu’il y ait une étroite

relation entre la cause de ces périodes insécuritaires et l’effet de ce

"besoin" impérieux de "refuge-souterrain". Il faut néanmoins constater

que cette volonté est commune dans toute l’Europe du Moyen Age

et que notre région ne semble pas déroger à cette règle.

Nous avons constaté que la période d’élaboration de ces structures

semble assez courte comme en témoigne une certaine uniformité dans leurs

architectures et par conséquence une certaine stéréotomie dans les

aménagements internes. Cette "norme" conceptuelle semblerait dans notre

région pouvoir s’associer avec nos régions limitrophes (Limousin et

Périgord) et donc en général se situer entre le Xe et le XIIIe

siècles.

Habitabilité d'une structure

souterraine.

Ce type de structure creusé sous terre, élaboré avec des moyens

rudimentaires avec plus ou moins de soins, jamais de très grande

dimensions (la moyenne de surface habitable est de 8 à 16 m²), humide,

basse de plafond (moyenne 1,55m.), sans eau, avec très peu d'apport

d'air frais, ne peuvent que représenter des abris précaires et

temporaires.

--

Abri précaire : Bien qu'efficace les défenses si elle sont repérés

de peuvent résister longtemps à un agresseur déterminée. De plus cet

abri se révèle être un véritable piège pour les occupants. Il est bien

évident qu'une fois repéré aucune fuite n'est possible.

--

Abri temporaire : Le surface "habitable" y est peu confortable et de

très moyenne dimensions Dans ces conditions ces abris ne pouvaient

présenter qu'un abri sécuritaire que pour une voire deux cellules

familiale (4 à 8 personnes) et sans animaux domestiques. Dans des

conditions d'inconfort évidentes, la période ne pouvait être que

relativement courte (de quelques minutes à quelques heures) mais

sûrement pas quelques jours.

Abandon des souterrains :

Nous n’avons aucune certitude que les souterrains creusés en fonction

d’un certain nombre de motivations édictées ci-dessus ont "servi". En

effet si le rôle préventif de ces structures est évident, leurs usages

le sont moins. Il paraît d’ailleurs très difficile de pouvoir construire

une hypothèse à ce sujet dans la mesure où aucune trace écrite ne

stipule tel fait et il semblerait très imprudent, même avec une fouille

des couches stratigraphiques de pouvoir attester que tel ou tel refuge

aurait subit un assaut quelconque.

Néanmoins force est de constater que ces sites ont été abandonnés,

détruits, comblés ou obstrués par des actions volontaires.

Leur destruction s'est effectuée de différentes façons :

--

par action naturelle :

comme le remplissage géologique des grottes et cavités naturelles, ce

remplissage est caractérisé par des éboulis de terre très fine dûs aux

infiltrations par les parties ouvertes supérieures. On remarque

également une très légère pellicule d’argile recouvrant uniformément le

sol et quelquefois un léger dépôt de calcite. Le délitement du plafond

et des parois, ainsi que les animaux troglophiles ont également

contribué à une partie du comblement.

--

par action anthropique :

par destruction des parois des salles,

démolition rendant le site inexploitable, par destruction des dalles de

couverture des couloirs d’accès,

par comblement des couloirs d’entrée initiaux

et par bouchage du couloir d’accès initial.

Il existe également quelques cas où ces sites ont été utilisés comme

dépotoirs

La volonté de comblement est évidente dans une très grande majorité de

ces sites. Nous avons constaté que dans une très grande proportion de

sites, des pierres assez grosses et/ou des remblais de natures diverses

sont répartis bien au-delà des secteurs où les auraient entraînés les

éboulis naturels. On trouve également des pierres étrangères aux roches

locales et toutes sortes de matériaux hétéroclites.

Note : Au XIIIe

siècle les inquisiteurs

pressés par le Pape, ordonnent de rechercher et détruire ces "clusellae".

II - Les silos à grains

La nature géologique du sol est prépondérante pour le creusement de ces

cavités qui ont toujours une forme de poire, d’œuf ou de bouteille et

sont appelées selon le terme générique « fosses ovoïdes». Bien qu’on en

ait trouvées dans des sols argileux, desséchés et durcis par du feu

en grande majorité elles se trouvent là où la présence du rocher

affleure, souvent sur un plan en déclive près d’une vallée et d’un point

d’eau. Leur présence est également courante à proximité des grottes et

des sites troglodytiques.

Leur existence est attestée dans toute l’Europe, avec une prédominance

pour le Moyen Orient et le Sud de l’Europe. Si l’origine de ces silos

reste indéterminée, leur présence sous terre est déjà citée par Varron

qui décrit dans un traité d’économie rurale ces "granaria speluncas" en

60 avant J. C. L’étude de l’habitat de l’Arriasse à Vic-le-Fesq (Gard)en situe sur son site et les datent de 700-625 avant J. C.

soit le début du premier Age de Fer. Citons également, les nombreux

silos d’Ensérune (Hérault) qui ont fourni aux fouilleurs une datation

voisine des Vle et Ve siècles avant notre Ere. On

en trouve également près des voies romaines,

des mottes féodales et des lieux de cultures agraires.

Certaines régions au climat sec ont, depuis l’Antiquité utilisé un

système d’ensilage aérien ou dans des jarres de terre cuite. L’humidité

de l’air semble avoir incité les agriculteurs de Europe occidentale à

utiliser plutôt l’ensilage souterrain. Dans notre région, si les silos

sont souvent associés à la proche périphérie des souterrains ou des

habitations troglodytiques, on en trouve également isolées en zone

rurale. Les silos sont présents dans tous les calcaires, rares dans les

marnes mais inconnus dans les sables ou les roches éruptives.

Le diamètre d’ouverture varie de 0,40 m à 0,60 m, la profondeur de

1,50 m à 2,20 m et la largeur intérieure de l’ordre de 1,00 m à 1,60 m.

Souvent un épaulement au col de l’ouverture permettait d’en assurer

l’étanchéité par un couvercle.

Lorsqu'ils sont groupés, il n’est pas rare qu’ils communiquent entre eux.

Le fond est concave ou plat. On peut constater que la forme ronde est

universelle.

Les silos à grains creusés dans le sol témoignent d’un mode de

conservation des céréales en atmosphère confinée, mode de stockage bien

connu par le passé et dans de multiples sociétés traditionnelles. Ces

techniques ont fait l’objet de nombreuses études

et expérimentations

qui en expliquent le fonctionnement : dans un milieu hermétiquement

clos, la céréale commence sa germination et dégage au niveau de ce

processus du gaz carbonique, gaz qui bloque la poursuite de la

croissance et neutralise les insectes, en rendant l’atmosphère anoxique.

Si le contenant n’est pas ouvert, le contenu peut se conserver plusieurs

années et garder toutes ses qualités germinatives et nutritives. Par

contre une fois ouverte, la structure doit être vidée et les grains

aérés sous peine de pourrissement rapide. Ce procédé est donc un système

de stockage de céréale à long terme et non une réserve où l’on viendrait

y puiser en fonction des besoins.

On trouve également des silos de petit diamètre qui pourraient être non

pas des lieux de stockage de grains pour répondre à l’économie vivrière

d’un groupe mais du stockage de grains pour des semences.

Outre l’avantage de la longue conservation, il y a lieu d’ajouter aux

silos souterrains le gros intérêt d’éviter les pillages, la convoitise

des seigneurs et avidité des collecteurs d’impôts. Le même problème est

applicable aux grains comme au sel au temps de la Gabelle. Olivier de

Lerre et Voltaire abondent dans ce sens. D’autre part l’ensilage

souterrain participe aussi à la régulation des famines comme des

excédents et peut-être aussi à la manipulation du cours financier des

céréales.

Technique de creusement des

silos :

Dans la région Est et Sud-Est de la Charente, la grande majorité des 58

silos à grains répertoriés ont leur structure entièrement taillée dans

le calcaire, dans les environnements suivants :

sur des affleurements rocheux ;

--

Silos de la Gélie à Edon.

--

Silos du bois de la Pue à Dirac.

--

Silo de la ferme de Joufferoux à Blanzaguet.

--

Silo de la Tranchade à Garat.

--

Silos des Courrases à Dignac.

dans des abris sous roche ;

--

Silos du Moulin de Baloge à Dirac.

--

Silos du château à Dirac.

--

Silo du Châtelard à Dirac.

--

Silos du Roc à Mouthiers.

dans des souterrains ;

--

Silos des Pendants à Vouzan.

--

Silos du Parc Bas à Sers.

--

Silos de la Source Bompard à Voeuil et Giget.

--

Silos du Moulin Nadaud à Sers.

Néanmoins les silos de la Trautran à Torsac

et de chez Nadaud à Dignac dérogent à cette règle. Ces deux silos

proches l’un de l’autre de 3 Km, de même facture présentent une

exception quant à leur conception à savoir d’avoir été creusés aux 2/3

dans la roche et au 1/3 construit. La similitude de ces deux silos

laisse penser qu’ils on été réalisés par le même groupe et dans une

période très proche. S’il s’agit là des seuls exemples de silos

construits connus dans le secteur de nos recherches, des silos également

de même facture, ont été repérés dans le midi de la France,

où Raynaud les date de l’époque romaine.

Période de creusement et

d’utilisation des silos :

Période Romaine : il semble probable que la romanisation a

apporté un changement des méthodes de stockage dans l’organisation

politique et économique de notre région. Durent apparaître une

spécialisation des cultures et d’autres phénomènes caractérisant

l’avancée romaine. L’évolution en masse des cultures nouvelles avec

principalement la plantation de la vigne, à laquelle fait écho

l’introduction des amphores vinaires et des dolias semble faire

apparaître que pendant cette période les méthodes de stockage en silos

aériens se soient restreintes voire abandonnées.

Période Post Romaine : la répartition des sites permet de penser

que la population rurale devait être sédentarisée dans des habitats

extrêmement précaires dans les alentours immédiats des vallées. Cette

période d’insécurité a conduit au développement du creusement des

souterrains. La confection de ces structures souterraines s’est souvent

accompagnée de creusement de silos internes.

Période Médiévale : Chapelot J. et Fossier R. pensent que ce mode

de stockage des céréales a été employé bien au-delà du premier

millénaire et même parfois jusqu’au XVIIe et XVIIIe

dans certaines régions françaises méridionales.

Ces cavités représentant des lieux de stockage de l’économie vivrière

d’un groupe, sont les seules parties dures restantes des structures

d’habitation et doivent êtres considérées comme des annexes de maison.

De toute évidence les communautés qui les utilisaient ne pouvaient être

que sédentarisées dans un habitat relativement proche, voire même

au-dessus du silo ou des silos.

Dans la partie Est/Sud-Est de la Charente, on trouve :

des silos isolés sur les communes de :

--

Dignac, 1 silo

--

Dirac, 8 silos

--

Edon, 2 silos

--

Garat, 2 silos

--

Pranzac, 1 silo

--

Sers, 7 silos

--

Villebois-Lavalette, 3 silos +

1 silo

des silos à l’intérieur des souterrains-refuges sur les communes de :

--

Chadurie, 1 souterrain avec 2

silos

--

Dirac, 1 souterrain avec 2

silos

--

Puymoyen, 1 souterrain avec 2

silos

--

Sers, 2 souterrains un avec 1

silo, un avec 6 silos

--

Villebois, 1 souterrain avec 3

silos

--

Vouzan, 1 souterrain avec 5

silos

des silos modifiés ou réutilisés par le creusement des

souterrains-refuges sur les communes de :

--

Charmant, 1 souterrain avec 3

silos

--

Dirac, 1 souterrains avec 9

silos

--

Garat, 1 souterrain avec 1

silo

--

Sers, 1 souterrain avec 6

silos

--

Sers, 1 silo anastomosée par

une carrière

--

Voulgezac, 1 souterrain avec 1

silo

Abandon des silos :

Dans ce type de structure, après une utilisation de conservation de

céréales, le silo une fois vidé de son contenu était nettoyé. Ce

nettoyage consistait à un grattage des parois où un début de germination

pouvait se faire. Ce grattage des parois, avait tendance tout en donnant

à la surface interne du silo un aspect de plus en plus lisse et régulier

de fait, à agrandir sa structure interne. Lorsque les silos étaient

voisins, ce "nettoyage" pouvait les faire communiquer accidentellement

entre eux par la partie où les parois étaient les plus proches. A ce

stade les silos devenaient inutilisables et étaient abandonnés comme par

exemple :

--

Silos du site de Bellevau à

Sers.

--

Silos du Parc Bas à

Sers.

--

Silos du Bois de la Pue à

Dirac.

--

Silos du site d’Argentine

(Dordogne).

--

Silos de la source Bompard à

Voeuil et Giget.

--

Silos du Roc à Mouthiers.

Dans de nombreux cas,

les chronologies de creusement silos/souterrains attestent une

antériorité à ces premiers. Si l’on retient comme date butoir

l’utilisation des souterrains vers la fin du XIIIe siècle, ont peut donc

penser que dans notre région l’usage et la fin d’utilisation des silos

sont antérieurs à cette période.

Note au sujet du terme silo et de

ses interprétations :

Une étude sur Varron (Marcus Térentius Varo) dans un traité Agronomique,

cite : — On voit dans Varron que ces divers procédés et surtout les

silos, étaient bien connus des Anciens qui serraient leur blé, les uns

dans des greniers élevés et bien aérés, les autres dans des souterrains

ou cryptes qu’ils appelaient "σετρουζ" [seïros ou seïrous] on en voyait

en Cappadoce et en Thrace. La conservation du blé se faisait, entre

autres procédés, en le renfermant dans des silos, ou fosses souterraines

disposées pour préserver le grain du contact de l’air, de l’humidité et

des attaques des insectes. On en couvrait le fond d’une couche de paille

et on empêchait l’accès de l’air et de l’humidité en les fermant

hermétiquement (tant que l’air n’y pénètre pas, il n’y a pas de

charançons).

[ triticum condi oportet in granaria sublimia quae perfientur vento

ab oxortu... Quidam granaria habent sud terris, speluncas quas vocant ut

in Cappadocia ac Thracia. alu in Hispania citeriore, puteos, ut in agra

Carthaginiensi et Oscensi Horum solum paleis subternunt, et curant ne

humor aut aër tangere possit nisi cùm promitue ad usum; quo enim

spiritus non pervenit ibi non oritur curculio…]. L’auteur ajoute «

dans des silos ainsi préparés, le blé pouvait être conservé jusqu’à 50

ans et le millet plus de 100 ans.

--

"σετρουζ" Traduction du

Grec d’après le Dictionnaire Grec-Français, Le Bailly :

--

σετρουζ, συ, (δ), "Cavité dans le sol ou récipient souterrain

pour conserver le bled

--

Silo. Sophocle. fr. 276. Euripide. f 827. Démosthène. 100,

29, cf. 135, 27. Varron. de r. r.

25,75

--

Trappe. Euripide. l. c. Anthologie palatine. 26 app. 25.

Varron. de r. r. 1, 57. (hébreu ou phén. ?).

--

Traduction du latin d’après le

Dictionarium Universale Latino Gallicum, Paris, 1784.

--

Siros, i.m. Varron. "Foffe profonde d’préparée pour y

mettre du bled, & l’y conferver fous terre, dont l’ufage

eft en quelque pays où l’on féme par deffus".

--

Syrus, i. m. Quintilien. 25 Curtius. 29 "Lieu fouterrain,

où l’on ferre les grains".

d’après le Dictionnaire Robert de

la langue française.

--

Silo est emprunté (1685) à l’espagnol silo (lui-même emprunté

vers 1050 par l’intermédiaire du latin didactique Sirus au grec Siros).

--

Silo est employé au sens de cachot souterrain dans l’espagnol

et le grec du XIIIe siècle.

--

Sil en provençal est employé au Moyen Âge (1280). Peu utilisé

en France avant le XIXe siècle.

--

Silo désigne une punition consistant à enfermer un prisonnier

dans un trou dans le sol en Afrique.

Analyse des Contextes des sites du secteur

des recherches.

Aucune règle ne peut être appliquée quant au choix du lieu de

creusement, si ce n’est que la nature géologique du sous-sol étant

prépondérante à l’édification de tels sites, les communautés qui ont

élaboré ces structures ont par obligation choisi un environnement

calcaire.

Le graphique ci-dessous détermine une forte proportion d’implantation

des sites dans le Turonien supérieur. Ce niveau géologique affleurant,

prédominant dans ce secteur, offrait les caractéristiques essentielles

aux conditions vivrières d’un groupe (occupations antérieures,

résistance de la roche, hydrologie, vallée, protection naturelle). De

plus les bonnes conditions de conservation de cet étage permettent des

prospections et donc des repérages plus aisés que dans les niveaux

inférieurs ou supérieurs.

Il est à signaler que de nombreuses exploitations d’extraction de pierre

ont détruit totalement ou partiellement de nombreux sites.

75% de ces sites se situent en zone rurale et 25% en zone urbaine.

75% de ces sites se situent en zone rurale et 25% en zone urbaine.

Dans les zones rurales ils peuvent se trouver soit en situation isolée

sans repérages au milieu d’une parcelle de terre ou d’un bois actuel,

soit et cela dans leurs plus fortes proportions à proximité des vallées.

Dans des zones urbaines en agglomérations actuelles. Dans ce cas, ils se

situent le plus souvent dans la partie la plus ancienne de la commune,

souvent à proximité d’un château ou d’une église.

Il n’est pas rare d’y trouver concomitant : grottes et/ou abris sous

roche, aménagements plus ou moins complexes d’aménagements

troglodytiques.

Dans le graphique ci-dessus, 64% des sites sont sans silos, alors que

36% comportent soit des silos intérieurs ou extérieurs. Dans les 36% de

sites avec silos, seulement 12% sont des silos creusés dans des abris

troglodytiques, ce qui veut dire qu’une forte proportion de silos

accompagne très souvent des souterrains. Si 27% des sites ont été créés

à partir de cavités naturelles déjà existantes, 73% ont été créés à

"cru" dans un géol vierge.

La majorité de ces sites (46%) se trouve en bordure de falaise, ce qui

confirme que le niveau Turonien, seul étage géologique à avoir formé

dans ce secteur des affleurants calcaires en bordure des vallées a été

prédominant quant au choix pour le creusement de ces structures.

Néanmoins 29% des sites se trouvent sur des collines et 25% en plaine.

Les aménagements intérieurs des sites souterrains ne dérogent pas aux

schémas classiques de ce type de structure. Il est donc logique d’y

trouver une forte proportion de salles (86%) et l’on peut envisager que

les 14% manquants sont le fait que des comblements ou des effondrements

ne permettent pas actuellement d’appréhender dans leur entité ces

structures. Si tel était le cas nous ne devrions pas être très loin des

100%

Le faible pourcentage de site comportant des couloirs recouverts de

dalles en bâtière (18%), s’explique par le fait que ce type de

couverture n’est élaborée que dans les structures qui se situent

géomorphologiquement dans un contexte de butte-colline ou plaine (54%

des sites). La même remarque sera applicable aux puits d’extraction pour

lesquels on retrouve approximativement le même pourcentage (61%).

Si les silos à grains du fait de leur structure relativement simple

d’aménagement interne, ne seront pas évoqués dans ce chapitre, il faut

noter que 54% des sites souterrains comportent des "aménagements" de ce

type, soit à l’intérieur, soit dans les environs immédiats. Néanmoins le

repérage des silos à grains à l’extérieur des sites, sans sondage est

difficile du fait du faible diamètre de leur ouverture (de 0,40 à 0,60

m.). On peut donc envisager que le nombre de silos donné ci-dessous

devrait être supérieur à 54%.

Après leurs creusements initiaux, une première phase de réemploi a été

observée.

Si 46% des sites sont abandonnés, 54% sont réutilisés pour d’autres

fonctions. Le graphique ci-dessous, fait apparaître une disparité dans

leurs réemplois. Si l’on exclue une réutilisation cultuelle à 2%, il se

dégage une volonté de réutilisation utilitaire de ces structures

souterraines.

Une deuxième phase de réemploi a été également observée, mais dans ce

cas elle ne porte plus que sur 21% des sites.

Une deuxième phase de réemploi a été également observée, mais dans ce

cas elle ne porte plus que sur 21% des sites.

Géomorphologie d’un échantillonnage de 5 sites

Il aurait été fastidieux

de présenter un par un les 56 sites répertoriés. Beaucoup de sites se

ressemblent et présentent les mêmes caractéristiques et/ou géologique,

géographique, géomorphologique et architecturale. Pour permettre d’avoir

une vue d’ensemble sur les sites de cette région, nous avons choisi

délibérément 5 sites.

Le choix de ces sites ne s’est pas fait au hasard, ils représentent

chacun une catégorie particulière tout en offrant un ensemble de

généralités. Pour ce faire notre choix s’est porté sur les sites

suivants :

-

Site du souterrain de Baloge à

Dirac. (réf SRA 016-16249)

-

Site de la Grande Crête à

Edon. (réf SRA N°003-16253)

-

Site du Souterrain de Chément

à Garat. (Réf SRA -0016-7838)

-

Site du souterrain de

Fontignoux à Villebois-Lavalette. (réf SRA N°005-16259)

-

Site du souterrain du

Courasses à Dignac. (Réf SRA -16 119 10 AH)

Dans les pages suivantes on trouvera les caractères particuliers de ces

5 sites.

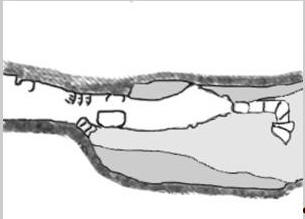

1 -

Site de bas de falaise :

Site du souterrain Baloge à Dirac. (réf SRA 016-16249)

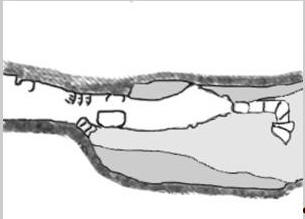

Présentation du contexte géomorphologique du site de Baloge

Ce site creusé dans le calcaire Turonien supérieur, se trouve sur le

versant Ouest de la vallée de l’Anguienne en bas d’une falaise haute de

26 m de hauteur. Son accès initial se faisait par le fond de la vallée.

Il comporte deux niveaux :

Au niveau supérieur un abri sous roche a été modifié et aménagé

en abri troglodytique, un élargissement de diaclase horizontale a

permis, par un escalier, de faire communiquer la partie supérieure du

site à sa partie inférieure. Il est à noter qu’entre ces deux parties

une diaclase verticale à été réaménagée pour servir de piège.

Un niveau inférieur où après l’escalier et un couloir, une salle

a été creusée. Au fond de cette salle subsiste le puits

d‘extraction des matériaux.

Ces principales caractéristiques en sont :

--

aménagements des parois dans l’abri sous roche,

--

couloir de 5.5 m. de longueur,

--

escalier de 18 marches,

--

piège,

--

puits d’extraction de matériaux,

--

salle de 4 m. sur 3m.

Note : On trouve également sur ce site deux silos à grains partiellement

détruits par l’aménagement du site.

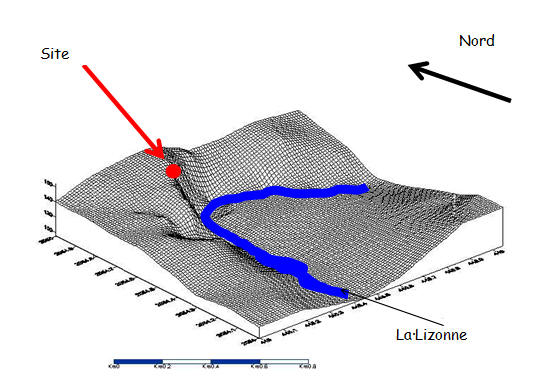

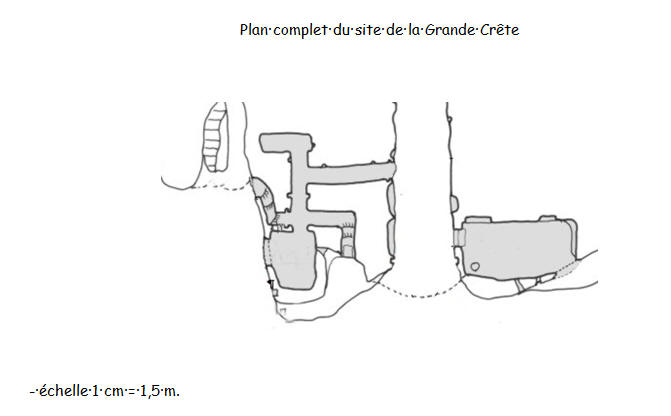

2 - Site de Falaise : Site

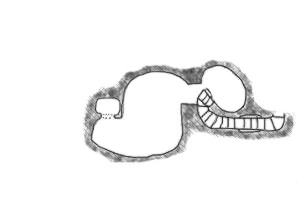

de la Grande Crête à Edon. (réf SRA N°003-16253)

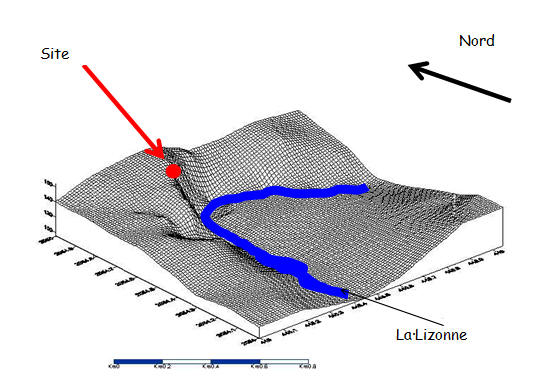

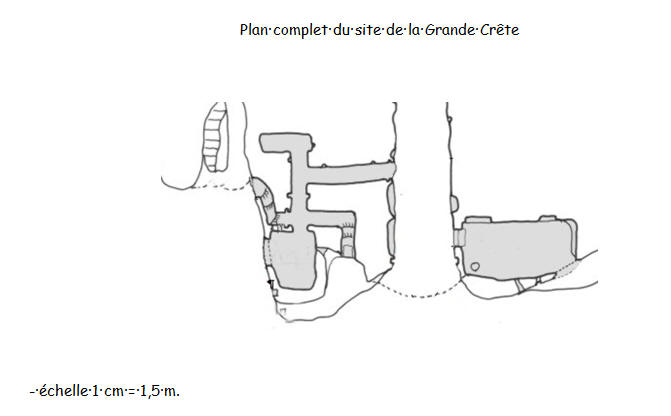

Présentation

du contexte géomorphologique du site de la Grande Crête

Ce site creusé dans le calcaire Turonien supérieur, se trouve sur le

versant Ouest de la vallée de la Lizonne, qu’il domine de 65 m. Son

accès initial se faisait par le haut de la vallée.

Il s’étale sur un même niveau, mais comporte deux parties distinctes :

--

la partie Ouest,

--

la partie Est.

La partie Ouest a été creusée dans une falaise verticale et sous un abri

sous roche. Elle comprend un système de couloirs orthogonaux et une

salle.

La partie Est a été creusée dans la paroi de la grotte. Elle comprend

une salle en hauteur Cette cavité concomitante a fait l’objet d’une

fouille par M. G. Chauvet en 1870, fouille qui avait donné des outils

Solutréen et du Magdalénien.

Ces principales caractéristiques en sont :

--

aménagement des parois dans la grotte,

--

chatière,

--

couloir de 10 m. de longueur,

--

couloirs orthogonaux,

--

dalle de fermeture de couloir,

--

escalier de 5 marches ?

--

feuillures de fermeture et virgules de blocage,

--

passage aérien en corniche et par passerelle ?

--

salle de 2 m. sur 2m,

--

salle de 4 m. sur 2,5 m,

--

trous de surveillance de l’intérieur vers l’extérieur.

Il est à noter que ce site aurait connu plusieurs périodes d’occupation

: à savoir :

--

occupation haut Moyen Age. (découverte d'un chrisme)

--

période du creusement d’un souterrain refuge.

--

période d’aménagement d’un site troglodytique.

--

destruction du site.

Note : Dans la grotte qui a été réaménagée en habitat troglodytique ont

été repérés plusieurs dessins pariétaux non figuratif (chrisme,

poissons, grille, etc.)

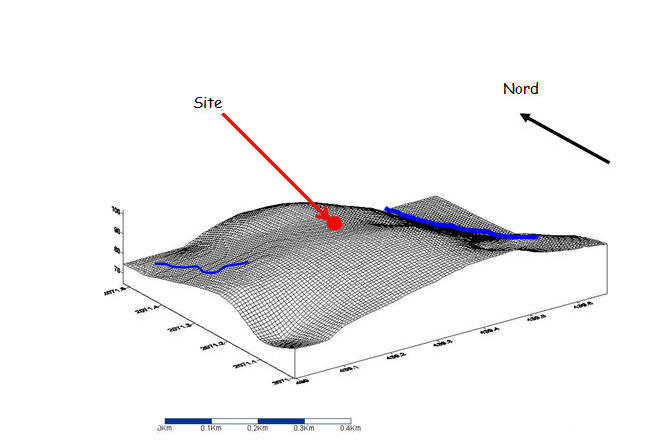

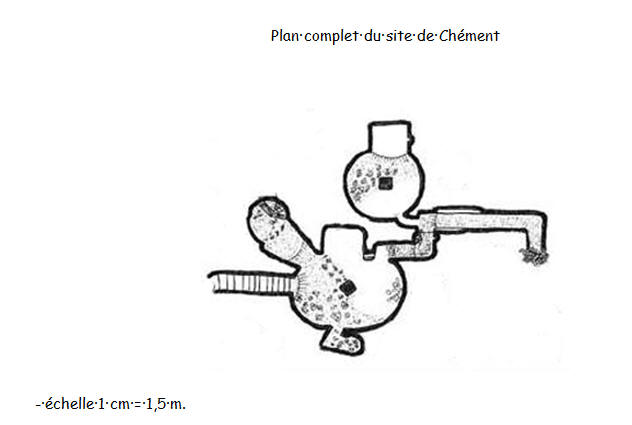

3

-

Site de forêt : Site du

Souterrain de Chément à Garat. (Réf SRA -0016-7838)

Présentation du contexte géomorphologique du site de Chément.

Ce site creusé dans le calcaire Kimméridgien inférieur du

Crétacé se trouve sur le versant Ouest de la vallée de l’Echelle, dont

il est distant de 220 m. Son accès initial se faisait par le haut d’une

légère butte en bordure d’un bois vraisemblablement sous un tertre

artificiel très allongé, le tout recouvert actuellement d’arbres

bicentenaires et d’une végétation calcicole qui cachent pratiquement

l’ensemble.

Il s’étale sur un même niveau et a été creusé dans le géol. Un long

couloir avec des angles orthogonaux, actuellement recouvert d’une butte,

fait communiquer la surface avec deux salles hémisphériques. Ce couloir

a été creusé à ciel ouvert et recouvert sur toute sa longueur par des

dalles plates.

Un escalier de 11 marches, de construction plus récente donne accès à la

plus grande des salles.

Ces principales caractéristiques en sont :

--

chatière,

--

couloirs orthogonaux de 14 m. de longueur,

--

deux puits d’extraction de matériaux,

--

deux salles hémisphériques,

--

feuillures de fermeture et virgules de blocage,

--

piliers centraux dans les deux salles hémisphériques,

--

trous de surveillance de l’intérieur vers l’extérieur.

Note : un ancien silo à grains a été partiellement détruit pour servir

de puits d’extraction des matériaux d’une des salles.

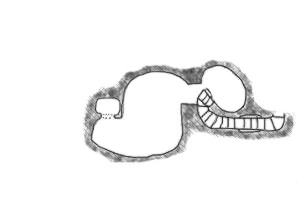

4 - Site de butte : Site du

Souterrain de Fontignoux à Villebois.

(réf SRA N°005-16259)

.jpg)

Présentation

du contexte géomorphologique du site de Fontignoux

Ce site creusé dans le calcaire Santonien inférieur, se trouve sur une

butte au sud de la butte du château de Villebois-Lavalette.

Il s’étale sur un même niveau et a été creusé dans le géol. Le couloir

d’accès initial n’est actuellement pas connu. L’accès actuel se fait par

un puits d’extraction de matériaux dont les dalles de couverture se sont

effondrées.

Dans le site, un couloir rectiligne fait communiquer entres elles trois

salles de dimensions variables. Un deuxième puits d’extraction existe à

l’autre extrémité du site.

Ce site est particulièrement intéressant pour son système de défense

passive élaboré dans une salle, avec trous de surveillance, meurtrières

et assommoir.

Ces principales caractéristiques en sont :

--

angle orthogonal du couloir initial d’accès,

--

assommoir,

--

chatière,

--

dalles de couverture d’un des puits d’extraction,

--

deux puits d’extraction de matériaux, dont un est vide,

--

meurtrières,

--

trois salles, dont une de défense,

--

trous de surveillance de l’intérieur vers l’extérieur.

Sa position dominante sur un point haut du canton de Villebois-Lavalette

semble avoir été déterminante pour son creusement. Il offre un panorama

de 360° avec des vues:

--

Sud sur la vallée de la

Lizonne et la Dordogne actuelle,

--

Ouest sur les reliefs de

Juillaguet et Charmant,

--

Nord vers la butte de

Villebois et l’Angoumois,

--

Est sur les reliefs de la

forêt d’ Horte.

Note : Actuellement, cette position haute a été repérée par l’armée de

l’air qui, lors des manœuvres aériennes annuelles, y établit son poste

de commandement, ainsi qu’un radar.

5

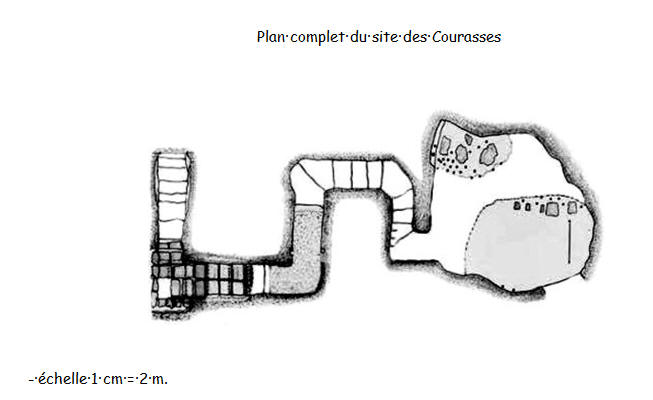

- Site de plaine : Site des

Courasses à Dignac.

(Réf SRA -16 119 10 AH)

Présentation

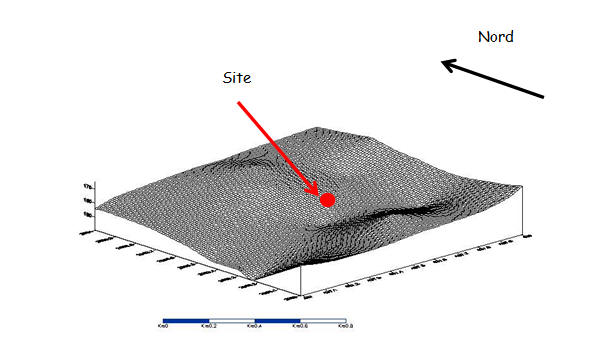

du contexte géomorphologique du site des Courasses

Ce site creusé dans le calcaire Coniacien se trouve dans

une plaine formant dépression. Aucun cours d’eau, peu d'habitations ne

se trouvent dans sa proche périphérie. Seul le hameau du Lac se situe à

environ 500 m. du site.

Il s’étale sur un même niveau et a été creusé dans le géol. Le site est

connu dans son exhaustivité : un sondage de dégagement du couloir a été

effectué en 2000.

Dans le site, un couloir orthogonal en escalier, fait communiquer la

surface à une salle souterraine de moyennes dimensions (3.25 m. sur 2.80

m.). Cette salle est située à 6 m. sous le T. N.

Ce site est particulièrement intéressant pour deux raisons :

--

les particularités de sa découverte permettent de penser que ce site

était vierge et dans l’état depuis son abandon vers le XIIIe.

--

au cours du sondage ont été découverts des anciens silos à grains

qui pourraient correspondre avec un habitat de surface. Du mobilier

céramique daté du XIe et XIIe a été également

découvert dans ce site.

Ces principales caractéristiques en sont :

--

angle orthogonal du couloir initial d’accès,

--

dalles de couverture du couloir en bâtière,

--

deux silos à grains dont un rempli,

--

escaliers de 22 marches,

--

puits d’extraction de matériaux actuellement rempli.

Note :

Ce site et l'occupation de surface qui en découle a été inscrit dans un

programme de fouille de 2003 à 2008. (responsable scientifique de

l'opération Guy Roger)

Chapitre III

- Le mobilier

Nous dirons

quelques mots sur le mobilier et plus particulièrement sur les

céramiques qui constituent l’essentiel de nos découvertes. En l’absence

d’une véritable fouille archéologique nous n’avons fait que récolter ce

qui pouvait se présenter à la surface des remplissages. Aussi les

renseignements ne peuvent-ils être qu’insuffisants. Toutefois, ces

maigres indices nous donnent des indications non négligeables qui nous

permettent de faire les remarques suivantes :

Le fait le plus remarquable qui

caractérise en premier le mobilier céramique est que la carène des

tessons formant épaisseur et donc résistance n'a pas subi l’écrasement

des passages dans les couloirs ou les salles, contrairement aux parties

plus fines des panses qui ont été dans de nombreux cas pulvérisées ou en

tout cas très fragmentées par les passages successifs dans les étroits

couloirs de circulation. Et cela même pour des sites découverts vierges

de toute pénétration contemporaine. Ce qui permet de penser que les

passages après le creusement et avant le comblement y ont été

importants.

En

grande majorité, la céramique est fine à très fine, la pâte grise à

rose. Il s’agit d’ustensiles domestiques connus, en général de taille

modeste, noircis au feu sans ou avec décors simples, types pots,

cruches, pichets, couvercles, pégaus, etc, souvent brûlés par le feu.

Plus rarement la pâte est recouverte de glaçure ordinairement verte et

exceptionnellement jaune. La plupart de ces céramiques semble pouvoir

être datée entre les Xe et XIIIe siècles.

Les sites qui sont non protégés du public, ne comportent plus de

mobilier visible, ces derniers ayant été pillés. Egalement des

obstructions volontaires ont pu être faites à des époques très diverses,

à l’aide de matériaux hétéroclites.

Remarque : L’élément le

plus recherché étant précisément l’époque du creusement, il est

intéressant de savoir que lors du creusement d’un souterrain comme nous

l’avons vu plus haut, le puits d’extraction des matériaux n'à été creusé

que pour permettre une extraction facile des matériaux du sous-sol.

L’espace temps où cette structure est restée vide serait donc

relativement court (de quelques jours à quelques semaines). Le

creusement terminé, ce ou ces puits devaient donc obligatoirement être

comblés une fois pour toute. Le mobilier inventorié dans ces rebouchages

nous permet d’affiner par déduction la période du creusement du site

lui-même. La même remarque pourrait être applicable aux couloirs qui

auraient été comblés ou détruits volontairement.

Les matériaux découverts dans les dégagements de ces parties de

structure, nous donneraient des datations plus précises qui, par

opposition, nous permettraient d’approcher deux dates importantes :

datation du creusement & datation du comblement.

En dehors des charbons et des tessons de poterie qui constituent la plus

grande masse du mobilier archéologique de ces creusements, nous avons

découvert ; quelques silex retouchés, de la tuile type "tégulae", des

fragments de meules, des fragments d’objets en fer, des pièces de

monnaie (XIVe, XVe et XVIIe), des

scories, des ossements d’animaux.

Exemple de céramique découverte

(site des Courasses à Dignac)

Chapitre

IV - Problématiques

Souterrains

Les creusements anthropiques sont

des édifices particuliers, chaque occupant successif le réaménage selon

ses besoins et efface souvent les traces de ses prédécesseurs. L’analyse

de la répartition des sites et l’examen des aménagements internes,

laissent penser à une utilisation de défense. Mais si l’aspect défensif

semble en être la tendance générale, il ne faut pas confondre le

"comment" du "pourquoi".

Dans le cas des souterrains, la cause du creusement initial semble bien

en être la défense, mais le but en est l’habitat, ou plus exactement la

sécurité et l’on peut même, en fonction des conditions de vie à

l’intérieur d’un tel site, le déterminer comme un "habitat sécuritaire

temporaire"

Cette dualité est importante car si l’habitat est temporaire, la défense

domine ; s’il est permanent le creusement devient un habitat

troglodytique. D’où la nécessité, pour saisir le rôle de ces creusements

d’étudier à partir de quels besoins impérieux leur création a été faite.

Par le fait que ces structures sont en place, plus ou moins relativement

protégées par des effondrements ou des comblements, le "comment" semble

relativement aisé à déterminer. A l’intérieur de ces sites des fouilles

stratigraphiques devraient nous permettre d’avoir une approche précise

des différents niveaux d’élaboration, d’occupation et d’abandon de ces

sites.

Quant au "pourquoi" les sources écrites sont très peu nombreuses

et ce n’est seulement qu’à partir de fouilles programmées et par leurs

synthèses que les archéo-subterranologues pourront dégager des

hypothèses de travail.

Silos à Grains

Ces creusements étant facilement identifiables et afin de ne pas faire

d’amalgame entre fosses et silos, nous avons fait le choix délibéré

d’attribuer la terminologie de "silos à grains" à toute structure dès

qu'elle présente les caractéristiques suivantes :

--

Situations géologique et

géomorphologique.

--

Morphologie de la structure :

forme ovoïde avec un col d’ouverture.

--

Dimensions "standard" (accès

0,40 m à 0,60 m, profondeur 1,50 m à 2,20 et largeur intérieure de

l’ordre de 1,00 m à 1,60 m.).

--

Aspect lisse des parois ainsi

qu'identification de traces d’usure et d’usage.

Si pour les silos, les contraintes géologiques conditionnent dans une

large mesure leur réalisation et leur fonctionnement, leur utilisation

est étroitement liée aux traits sociaux du groupe qui les utilise. Bien

que certains chercheurs

y voient un usage cultuel, nous n’abonderons pas dans ce sens. En

effet : l’architecture de ces structures, leur implantation

géomorphologique, les descriptions faites par le passé; antiquité, moyen

age, période plus récente,

ne peuvent que nous encourager à déterminer comme fonction initiale à

ces creusements une utilisation aratoire. Dans cette hypothèse, l’on ne

peut soustraire l’économie vivrière qui s’y attache et envisager la

présence de communautés villageoises dans leurs environs immédiats.

Dans la réflexion qui va suivre, nous avons pris exemple de la

découverte d’un silo isolé dans un espace isolé (champ)

et dont la contenance serait estimée à environ 1 100 litres.

— Au Moyen Age une ration par personne est d’environ 730 g de grains

par jour

soit 266 kg/an, représentant un volume de 3,50 hectolitres. La cellule

sociale minimale de base théorique est d’au moins quatre personnes (deux

parents et deux enfants), ce qui représente une consommation annuelle de

14 hectolitres.

Si l’on considère que les silos, comme il a été dit précédemment,

fonctionnent en atmosphère anoxique et qu’une fois ouverts, leur contenu

doit être consommé rapidement, trois hypothèses sont envisageables :

Soit ce silo dépendait d’unités domestiques et représentait un lieu

de stockage destiné à l’alimentation des cellules familiales. Dans cette

hypothèse un seul silo connu ne représente pas une réserve suffisante

pour stocker une économie vivrière annuelle pour un groupe. Dans le cas

où un groupe vivait dans les environs immédiats, on peut envisager que,

dans la proche périphérie, d’autres silos sont à rechercher.

Soit le silo permettait un stockage spéculatif, représentant des

réserves à plus long terme pour pallier une mauvaise récolte. On peut,

dans ce cas, envisager qu’un petit groupe pouvait vivre à proximité

Soit le silo était un lieu de stockage de semences pour l’année

suivante. Dans cette hypothèse, avec un rendement de un pour cinq qui

est un rendement maximum attesté

pour cette époque, il représente à lui seul des réserves de semence pour

une population d’environ 15 à 17 personnes. Cette population aurait pu

être fixée dans les environs immédiats de ce site —

Nouvelles perspectives de recherches

Comme dans la fouille de cavité naturelle de période préhistorique, il

existe dans les silos/souterrains ainsi que dans les abris

troglodytiques l'effet de paroi négatif. Cette particularité présente

l'avantage d'offrir au fouilleur une couche archéologique de

conservation privilégiée par rapport à l'ensemble du site qui, a cause

de l'étroitesse des couloirs, a souvent connu de nombreux passages

destructeurs. Cette couche pourrait nous apporter en plus d'une

chronologie de creusement, une chronologie d'occupation.

Au chapitre "habitabilité d'une structure souterraine", nous avons fait

remarquer "qu'une fois repéré dans le site par un agresseur, aucune

fuite n'était possible. Cela peut ne pas être tout à fait exact car,

si au moment de l'élaboration du contexte souterrain, un aménagement

particulier a été prévu, le puits d'extraction qui a servi à la

conception du site peut être conçu de telle façon que son vidage par

l'intérieur donne accès à la surface et devient donc une issue de

secours. Nous avons souvent remarqué que les dalles basses en position

de bâtière maintiennent le contenant du puits. Par prudence nous n'avons

jamais essayé d'expérimenter cette théorie car le volume de matériaux en